ハングル検定とTOPIKを比較 どちらを学ぶべきか

韓国語をこれから学び始める多くの人が、ハングル 検定 topik 比較の選び方で迷います。ハングル検定と韓国語能力試験(以下:TOPIK)はどちらも韓国語能力を測る試験ですが、設計思想や評価基準が異なります。

さらに、ハングル検定 TOPIK レベルの対応や、何級からすごいと評価されるのか、初学者向けの検定5級や実務レベルを示す検定3級、いきなり3級を狙う場合の注意点など、知っておくべき情報は多岐にわたります。検定日程やレベルチェックの方法、検定やTOPIKの単語出題傾向まで理解すれば、自分に最適な受験戦略が立てられます。

本記事では、それぞれの特徴と活用法を専門的かつ網羅的に解説し、最短ルートで目標級を達成するための道筋を示します。

- ハングル検定とTOPIKの違いと難易度の目安

- 自分に合った受験級と学習計画の立て方

- 年間スケジュールと効果的な準備の流れ

- 単語対策とレベルチェックの具体的な方法

ハングル検定とTOPIKを比較して違いを把握

この章で解説する項目

- 項目ごとに比較してみる

- ハングル検定 TOPIK レベルの目安

- 何級からすごいと言われるかの基準

- 検定5級の難易度と学習範囲

- 検定3級取得に必要な実力

- いきなり3級を受験する際の注意点

項目ごとに比較してみる

ハングル検定とTOPIKの比較表

| 項目 | ハングル検定 | TOPIK |

|---|---|---|

| 主催 | 日本のNPO団体 | 韓国政府系機関 |

| 出題言語 | 3〜5級は日本語中心、上級は韓国語 | 全科目韓国語 |

| 試験構成 | 級ごとに別試験 | IとIIで受験、得点で級判定 |

| 作文 | 主に1級で重視 | IIでは必須(上級は論述) |

| 実施回数 | 年2回 | 日本で年3回、韓国国内は多数 |

| 有効期限 | 期限なし | 通常2年間 |

| 学習資料 | 級別範囲・語彙集が充実 | 過去問・対策書中心 |

| 主な用途 | 国内学習・単位認定など | 留学・就職・在外提出 |

ハングル検定 TOPIK レベルの目安

ハングル検定(通称ハン検)は、日本の学習者向けに設計されており、各級の出題範囲が明確に区分されています。たとえば5級ではハングル文字の読み書きと基礎的な日常表現、3級ではある程度複雑な文構造や長文読解が課題となります。一方、TOPIK(Test of Proficiency in Korean)は韓国政府が公式に実施する国際試験で、特にTOPIK IIでは3級から6級までを同一試験で判定するため、級間の境界が相対的です。

レベル目安の比較表

以下は学習者の実感値や公式サンプル問題の難易度を参考にまとめた、ハン検とTOPIKの対応レベルの一例です。

| 目安 | ハン検 | TOPIK | 特徴・到達目安 |

|---|---|---|---|

| 初歩 | 5級 | 1級 | ハングルの読み書き、数字、基礎語彙500語程度 |

| 基礎 | 4級 | 2級 | 簡単な生活会話、定型表現、自己紹介 |

| 基礎完成〜中級入口 | 3級 | 3〜4級 | 説明文読解、意見表明、1,500語以上の語彙 |

| 中級の壁 | 準2級 | 4〜5級 | 語彙の広がり、新聞記事読解、敬語表現 |

| 上級相当 | 2級 | 6級 | 抽象的議論、専門分野の文章理解 |

| 最上級 | 1級 | 6級以上の実務運用力 | 学術論文・通訳レベルの精密表現 |

この対応はあくまで目安であり、同じ級でも得意分野や学習歴によって体感難易度は変わります。たとえば、リスニングが得意な人はTOPIKで高得点を取りやすい傾向がありますが、漢字語に強い人はハン検の語彙問題で有利になります。

学習戦略における活用法

- 初学者:ハン検5級やTOPIK1級を短期目標に設定し、文字と音声の一致、基礎文型の習得を優先する

- 中級を目指す学習者:ハン検3級またはTOPIK3〜4級を目安に、テーマ別の語彙強化と作文練習を並行する

- 上級志望者:TOPIK6級やハン検2級以上を狙い、時事・専門分野の文章や長文論述への対応力を高める

以上を踏まえると、受験する試験を選ぶ際は、目的(就職・留学・資格認定など)と現在の実力を冷静に分析することが重要です。特にTOPIKは国際的な評価に直結し、ハン検は学習進度の明確な指標となるため、両者の性質を理解した上で戦略を組むことが効率的な学習への第一歩となります。

何級からすごいと言われるかの基準

韓国語学習者の間で「すごい」と評価される級は、目的や背景によって異なります。一般的に、日常会話を不自由なくこなせる水準としては、TOPIK4級またはハン検3級が一つの到達点とされています。このレベルに達すると、旅行や日常生活で韓国語を活用できるほか、韓国ドラマや音楽の理解度も飛躍的に向上します。

しかし、実務や専門的な場面で評価を得るには、より高い級が求められます。たとえば、韓国企業や国際的な業務に携わる場合、TOPIK5〜6級やハン検2級が一つの目安になります。これは、抽象的な議論や交渉、専門用語を交えた文章理解が必要となるためです。

級ごとの評価傾向

| 級 | 評価の目安 | 活用例 |

|---|---|---|

| ハン検3級 / TOPIK4級 | 日常会話がスムーズ、観光ガイドや生活支援に有効 | 韓国旅行、韓国人との交流、韓国文化の深い理解 |

| ハン検準2級 / TOPIK5級 | 実務的なやり取りが可能、専門用語の理解が進む | ビジネスメール、商談補助、韓国語講座の中級講師 |

| ハン検2級 / TOPIK6級 | 高度な専門分野の議論や文書作成が可能 | 通訳・翻訳、国際会議、大学院進学 |

特にハン検準2級は、合格率が30%前後とされ、語彙量や慣用表現の習熟度が合否を大きく左右します。この級を突破できると、学習者コミュニティでも実力者とみなされることが多く、自己肯定感や学習モチベーションの大きな向上につながります。

評価される背景の一例

- 就職活動:韓国語を使う職種では、TOPIK6級の保有が採用条件や昇進要件となる場合があります(特に韓国本社の企業やグローバル部署)。

- 留学申請:韓国の大学や大学院では、TOPIK4〜6級の提示が入学条件になることが一般的です。

- 資格手当:企業によってはハン検2級以上で資格手当を支給する制度を設けているケースがあります。

要するに、「何級からすごいか」は、その人が韓国語をどの分野で活用するかによって変わります。自己満足や趣味の領域であれば3級や4級でも十分誇れる成果ですが、ビジネスや学術の世界では6級や2級以上が一つの評価ラインと考えられます。

検定5級の難易度と学習範囲

ハン検5級は、韓国語学習の最初のステップとして位置づけられています。試験範囲はハングル文字の読み書き、基本的な発音規則、挨拶や自己紹介、買い物、道案内などの日常生活に必要な定型表現が中心です。

試験形式と出題内容

- リスニング:短い会話や指示の聞き取り。選択肢は日本語で提示されることが多く、意味理解よりも音と語彙の一致がポイント。

- 読解:短文や簡単な会話文からの情報把握。文法は助詞や時制など初級レベルが中心。

- 筆記:単語や簡単な文の穴埋め、文字の書き取り。

語彙数の目安は約500〜800語で、韓国語能力の基礎固めを行うには十分な範囲です。この段階では「聞く・読む」よりも、「声に出す・書く」練習を通して、音と文字を結びつける学習が効果的です。

学習のポイント

- 発音と文字の一致:パッチムや連音化など、発音変化の基本ルールを正確に理解する。

- 頻出語彙の暗記:自己紹介や買い物に必要な名詞・動詞・形容詞を中心に学習。

- 定型表現の習得:挨拶や依頼、感謝など、使う場面が多い文型を反復練習。

5級は独学でも数カ月で合格可能とされますが、学習の質と継続が合否を左右します。この段階で正しい発音と文法の基礎を固めておくと、後の級での伸びが格段に早くなります。

検定3級に必要な実力とは?

ハン検3級は、初級から中級へと進む大きな分岐点です。この級では、日常生活を超えた幅広い場面で韓国語を使いこなせるかが問われます。単なる定型文のやり取りではなく、状況に応じて語尾や表現を変化させる応用力が必要です。

出題範囲と特徴

- リスニング:複数話者によるやや長めの会話文、スピードの速いニュース調の文章などが登場。内容理解だけでなく、言い回しやニュアンスの把握も重要。

- 読解:Eメール、掲示文、広告、エッセイなど、多様なジャンルの文章を読み取る。文章の意図や筆者の主張をつかむ力が試されます。

- 文法:理由・条件・仮定・逆接などの接続表現、尊敬語や謙譲語の運用、時制の使い分け。

- 語彙数の目安:およそ1500〜2000語。連語(コロケーション)や慣用句も出題されます。

必要な能力

- 意図の違いを聞き分ける力:同じ「断る」でも、婉曲的表現と直接的表現を区別できること。

- 文脈に合う表現を選ぶ判断力:依頼・許可・謝罪など、場面ごとの適切な語尾選択。

- 長文読解力:段落ごとの要点を把握し、情報を要約できる力。

効率的な学習方法

- 模擬試験を通じて、時間配分の感覚を養う。特にリスニングではメモの取り方を習慣化する。

- 語彙はテーマ別(旅行、健康、ビジネス、文化)に整理して覚える。

- 韓国語ニュースやドラマを素材に、**「聞く→書き取る→意味を調べる」**の反復練習を行う。

3級に合格できれば、日常会話はもちろん、簡単なビジネスや観光案内でも十分通用する実力が身につきます。次の準2級・2級に進むための確かな基盤が、この段階で整うのです。

いきなり 3級を受験する際の注意点

初めての受験でいきなり3級を目指すことは不可能ではありませんが、相応のリスクがあります。特に基礎文法や発音ルールの理解が不十分なまま挑戦すると、長文読解やリスニングで大きく失点する可能性が高まります。

注意すべきポイント

- 発音規則:連音化、鼻音化、濃音化などが瞬時に認識できないと、聞き取りが困難に。

- 動詞・形容詞の活用:過去形、未来形、推量、仮定の使い分けがスムーズでないと会話がぎこちなくなる。

- 敬語の運用:ヘヨ体とハムニダ体の切り替え、尊敬語・謙譲語の誤用は減点対象になりやすい。

- 数字と助数詞:固有数詞と漢数詞の使い分け、助数詞の正しい適用。

合格へのステップ

- 模試で現状把握:合格ラインとの差を明確にする。

- 語彙の体系化:テーマごとにまとめて暗記し、文章で使ってみる。

- 設問先読みの習慣:リスニングや読解で、選択肢を先に確認してから本文に集中する。

- 時間配分の最適化:読解は1問にかける時間を設定し、長文に時間を奪われないようにする。

いきなり3級を目指す場合は、短期間で基礎から中級初期まで一気に引き上げる必要があります。そのため、毎日の学習量と復習サイクルを明確に管理しなければなりません。特にリスニング力は短期間では伸びにくいため、早い段階から音声教材に触れ、発音と聞き取りの両面を鍛えることが合格の鍵となります。

ハングル検定とTOPIKを比較して学習に生かす

この章で解説する項目

- ハングル検定とTOPIKの社会での評価

- 検定日程と年間の受験スケジュール

- レベルチェックで適切な級を見極める方法

- 検定 TOPIK 単語の出題傾向と対策

- 英語試験との比較から見る特徴

- 受けた人の口コミ・感想レビューまとめ

ハングル検定とTOPIKの社会での評価

韓国語資格の保有が有利にはたらくのは、業界や企業の業務内容によって大きく異なります。国内では韓国語を直接使用する職務は限定的ですが、次のような分野では資格が評価されやすい傾向があります。

資格が活きる主な業界と求められる能力

資格が生きる業界

- 観光・ホテル業:韓国からの旅行者対応、観光案内、予約管理

- 航空業界:空港カウンター業務、機内アナウンス、渡航手続きサポート

- 貿易・物流:韓国企業との輸出入交渉、書類作成

- 越境EC・マーケティング:商品説明や広告コピーの韓国語対応

- メディア・広報:韓国市場向けのSNS運営やニュース配信

資格はあくまで能力の証明書であり、実務では以下のようなスキルが重視されます。

- 実際の業務に沿った韓国語の読み書き能力

- 電話やメールでのビジネス対応力

- 韓国文化やビジネスマナーへの理解

ハン検とTOPIK 評価の違い

- 国内評価:大学の単位認定や学内推薦制度でハン検が条件となることがある。特に教育機関ではハン検級を目安に語学力を測定するケースが多い。

- 国際評価:TOPIKは韓国政府認定試験であり、留学、ワーキングホリデー、韓国企業への就職など、国外での公式な語学力証明として高い認知度を持つ。

TOPIK5〜6級は高度な運用力を示せるため、国際舞台での採用に有利に働きます。一方で、国内で韓国語を用いる専門職では、ハン検2級以上の取得が高評価を得やすいです。

日程と年間の受験スケジュール

検定の受験計画は、合格に向けた学習スケジュールの骨組みになります。

年間の実施回数とスケジュール

- ハングル検定:年2回(春・秋)実施。全国主要都市で開催され、級別に受験可能。

- TOPIK:日本国内では年3回(春・夏・秋)実施が一般的。韓国国内では年6回以上実施されることもあります。

スケジュール例(日本国内)

| 検定名 | 実施時期 | 申込開始 | 申込締切 | 合否発表 |

|---|---|---|---|---|

| ハングル検定 | 6月上旬・11月中旬 | 約3か月前 | 約2か月前 | 約1か月後 |

| TOPIK | 4月・7月・10月 | 約4か月前 | 約2か月前 | 約1.5か月後 |

- ハン検の公式サイト:特定非営利活動法人 ハングル能力検定協会はこちら

- TOPIKの日本公式サイト:公益財団法人 韓国教育財団はこちら

学習計画の立て方

- 試験日から逆算して12〜16週間前に本格的な過去問演習を開始

- 模擬試験→弱点補強→総仕上げの3フェーズで学習を進める

- 会場選択や受験級の併願条件は早めに確認

検定の日程を把握することで、効率的に勉強時間を確保でき、受験直前の焦りを減らせます。特にTOPIKは作文対策に時間がかかるため、余裕を持った準備が必須です。

レベルチェックで適切な級を見極める方法

自分に合った級を選ぶことは、効率的な学習と合格の可能性を高めるうえで極めて重要です。過大評価して高すぎる級を受けるとモチベーションを失いやすく、逆に低すぎる級では達成感が薄くなります。

レベル確認方法

ハングル検定

ハングル検定は、公式サイトで級別の出題範囲とサンプル問題が公開されています。これを活用して、以下のようにチェックすると良いでしょう。

- 出題範囲リストを印刷し、既習項目にチェック

- 模擬問題を時間を計って解き、正答率を測定

- 苦手分野(例:助詞の使い分け、聴解、読解など)を明確化

TOPIK

TOPIKはI(1〜2級)とII(3〜6級)の2種類の試験区分があり、得点によって級が自動判定されます。特にIIは同一試験で3〜6級までの判定が行われるため、初受験で難易度の高さを感じる人が多いです。

効果的な準備法としては、

- 過去問3〜5回分を時間通りに解く

- 作文問題では「導入→根拠→例示→結論」の型を練習

- 聴解は問題文の設問先読みを習慣化

合格基準の目安(TOPIK II)

| 級 | 目安点数 | 達成イメージ |

|---|---|---|

| 3級 | 約120点 | 基本的な日常会話が可能 |

| 4級 | 約150点 | 日常生活のほぼ全てに対応可能 |

| 5級 | 約190点 | 専門的テーマを含む会話が可能 |

| 6級 | 約230点 | 抽象的・高度な議論も可能 |

ハン検は級ごとに配点や必須得点が異なるため、事前に公式発表の基準を確認し、必要な得点率を把握してから学習を進めることが大切です。

検定とTOPIKでの単語の出題傾向と対策

語彙力は合否を左右する重要な要素です。ただ暗記するだけでなく、出題形式や文脈での使われ方を意識することで得点が安定します。

単語の出題傾向

ハングル検定

- 級別に明確な語彙範囲が設定されており、公式の単語集や過去問から頻出語を抽出しやすい

- 慣用句や四字熟語、ことわざなど、日本語話者が比較的理解しやすい形式が多い

- 上級では文学的表現や専門用語も出題されるため、語彙の幅を広げる必要がある

TOPIK

- 公式語彙リストが限定的で、テーマは教育・環境・経済・文化・科学など多岐にわたる

- 読解問題では同義語・反意語の言い換え、接続語による意味変化が得点の鍵

- 作文では単語の多様性と適切な文脈使用が評価される

効果的な学習法

- ハン検対策では「級別単語集+例文音読」で基礎固め

- TOPIK対策では「テーマ別単語+短文作文+要約練習」を組み合わせる

- 両検定共通で、語彙アプリや単語カードを活用し、隙間時間で反復練習

単語学習は「覚える→使う→定着」の循環が大切で、特に作文や口頭練習を通じて運用力を高めることが、スコアアップにつながります。

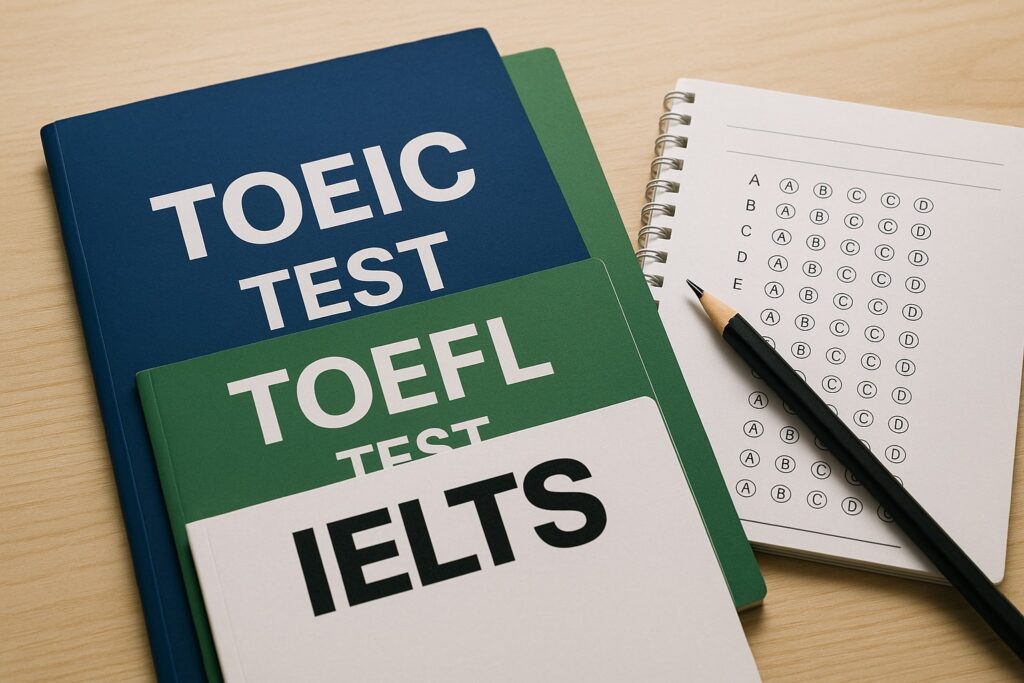

英語試験との比較では

韓国語の資格試験を代表的な英語試験と比較すると、その位置づけや試験設計の違いが明確になります。これにより、自分の目的に合わせた選択がしやすくなります。

試験の性格の違い

TOPIKは、英語試験でポピュラーなTOEICよりIELTSに近く、実際のコミュニケーション運用力を評価する国際的試験です。特にTOPIK IIでは、長文読解や作文を通じて、言語運用の総合力を測ります。

一方、ハングル検定は英検に似た構造で、級ごとの範囲が明確であり、日本人がゼロから学ぶことに重点をおいているため、文法・語彙・読解・聴解を段階的に学習できる仕組みになっています。

選択のポイント

- 国内学習の段階管理:ハン検が有利。合格級がそのまま学習の里程標になる

- 国際的な証明:TOPIKが有利。留学や国際企業就職で活用可能

- 学習のしやすさ:ハン検は出題範囲が明確で独学しやすい。TOPIKは実践的な韓国語力が求められるため、教材選びや学習法に工夫が必要

受験した人の口コミ・感想は?

実際の受験者の声は、試験の難易度や準備のコツを知るうえで非常に参考になります。SNSやブログ、受験体験記から集められる傾向は次の通りです。

TOPIK受験者の感想

- TOPIK IIを初めて受験すると、3〜6級を同じ試験で判定するため難しく感じる

- 4級レベルの学習ができていれば5級も視野に入るが、作文の完成度が大きく影響

- 試験時間が長く集中力の維持が課題になる

ハングル検定受験者の感想

- 級別で範囲が明確なので、勉強計画を立てやすい

- 準2級以上は語彙・慣用句の壁が高く、過去問だけでは足りない

- 上級では読解速度と精度の両立が難しい

就職・活用面の意見

- 日本国内の採用試験や昇進ではハン検が評価される場合がある

- 国際企業や韓国企業ではTOPIKがより通用する傾向

- どちらも「資格だけ」では不十分で、実務での活用能力が重視される

これらの声からも分かるように、受験目的と生活スタイルに合った検定を選び、合格後も運用力を高めることが重要です。

ハングル検定とTOPIKの比較を総まとめ

ここまで解説してきた内容を踏まえ、学習者が効率よく目標に到達するための要点を整理します。以下は、これまでの情報を基にした実践的な指針です。

- 検定の目的と用途を先に決める

受験を始める前に、資格を何に使うのかを明確にします。趣味、学習モチベーション維持、就職、留学など、目的に応じて選択する検定や目標級が変わります。 - レベルの目安はハン検3級とTOPIK4級

初中級の到達点として、日常会話や基本的な読み書きができる水準はこのレベルです。この段階まで学習を進めると、学習の楽しさや達成感を感じやすくなります。 - 中級の壁はハン検準2級とTOPIK5級

ここからは語彙や表現の幅、長文読解や高度な文法運用が必要です。合格率も低下するため、計画的な学習と反復練習が求められます。 - 就職や留学用途はTOPIK5〜6級を軸に

国際的に通用する資格としてTOPIKは有効です。特に6級は高度な韓国語力の証明になり、採用や進学での評価が高まります。 - 国内の段階管理はハン検で積み上げる

学習範囲が級別に設定されているため、計画的に基礎から上級までステップアップできます。 - 単語はハン検は範囲型TOPIKは運用型

ハン検では指定範囲を押さえる学習が有効、TOPIKではテーマ別に語彙を広げる必要があります。 - 作文はTOPIK IIで必須テンプレを準備

導入、理由、例、結論の型を事前に練習し、本番でも迷わず書けるようにします。 - リスニングは速度と言い換えに慣れる

特にTOPIKではスピードの速い会話や、同義語・類似表現の理解が得点に直結します。 - 読解は接続語と要約で点を取りにいく

段落構造や話の展開を見極めるスキルを養うことで、長文読解の精度が上がります。 - 日程は年2回と年3回で逆算計画を立てる

試験実施回数が異なるため、申し込みから試験日までのスケジュールを逆算して学習計画を組みます。 - 模試で時間配分と設問パターンを確立

過去問や模擬試験を活用し、回答の順番や解答時間を最適化します。 - いきなり3級は基礎の穴埋めを先に実施

中級から始める場合でも、発音規則や基本文法をしっかり押さえておく必要があります。 - 語彙はテーマ別に束ねて反復で定着

教育、文化、経済などテーマごとにまとめて覚えると記憶に残りやすくなります。 - 目標級に合わせた参考書の層を作る

過去問集、単語帳、文法書などを組み合わせ、レベルに応じた学習素材を揃えます。 - 合格後は運用機会を設けて維持強化する

会話練習や読書、韓国メディア視聴などを通じて、取得した知識を活用し続けます。

このリストを活用することで、検定の選び方から学習の進め方、合格後のスキル維持まで、韓国語学習の全体像が明確になります。目的に応じた計画を立て、継続的に学習を進めることが成功への近道です。